彼らに自由と平和を…

彼らに自由と平和を…

チベット民族蜂起記念日のこの日に合わせたという訳でもないが、6月20日に長野で行われるダライ・ラマ法王講演のチケット購入に動き出す。

チケット発売開始は3月1日。

まだ10日しかたっていないな♪

・

・

・

まだ10日・・・

・

・

・

うそ・・・

・

・

・

ネットでチケットぴあ、ローソンチケット、その他いずれを見ても・・・

完売。

前言撤回。

もう10日・・・ (T_T)

どこかないか?

・

・

・

あった!

e+(イープラス)で3階A席だけ、わずかながら残っていた。

ショボイ席だが、この際仕方が無い。

勿論、

即購入!

チケットを受け取ったところ、3階席の最前列。まあ、最前列ならいいだろう。

まだ購入されていない皆さん、こちらであと少し売ってますよ!!

http://eplus.jp/sys/T1U89P0101P006001P0050001P002038659P0030001P0006

――と、そのURLを貼り付けようとしてイープラスのサイトにアクセスしてみたら・・・

アリーナSS席 ×

アリーナS席 ○

2階席 ○

3階席A ○

3階席B ×

※3月10日22:20現在

補充されとるやん!!

チケットぴあでもほぼ同様の状況だった。

即、アリーナS席を申し込み直したのは言うまでもない。

<補足(2010年5月17日)>

どうやら「完売御礼」のようです。

という訳で、現在3階席Aのチケットが宙に浮いている。

最後に、講演会情報を。

=================

■日時

平成22年6月20日(日) 14:00~16:00(開場11:00)

■場所

ビッグハット(長野市若里多目的スポーツアリーナ)

長野市若里3-22-2

■テーマ

善き光に導かれて-今、伝えたい心-

(日本語通訳付)

■主催

善光寺

■共催

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所(チベットハウス)

https://www.tibethouse.jp/

■後援

全日本仏教会、長野県仏教会、長野市仏教会、全国善光寺会

■協力

長野県仏教青年会

=================

彼らに自由と平和を…

ロサル・パーティー会場2月14日に「本日はチベット正月ロサル」という記事を書いたが、この日は2週間遅れ(会場確保などの都合でこの日にずれ込んだとのこと)でロサル・パーティーが東京都内で開かれ、在日チベット人の方々がチベット料理を作って私たち日本人をもてなしてくれた。

会場に来てみると、祭壇が設けられてダライ・ラマ14世猊下のお写真が飾られている。来訪者は一人ひとり、その祭壇に相対してチベットの伝統的な作法で法皇様に祈りを捧げる。

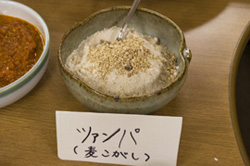

そして会場中央のテーブルにはモモ(チベットのギョーザ)、チョメイン(チベット式焼きそば)、フィンシャ(春雨と野菜のスープ料理)、シャドクツォ(ゆで肉)、スウェン(肉団子)、カプセ(チベットのクッキー)、ツァンパ(麦こがし)、バター茶など、ロサルに欠かせないチベット料理の数々が並んだ。

モモ |

チョメイン |

フィンシャ |

カプセ |

立食式のアットホームな雰囲気の中、日本人とチベット人で、日本人同士で、楽しく会話を弾ませながらチベット料理に舌鼓。

立食形式で会話を楽しみつつ食事 |

盛り付け一例 |

中でも私が注目したのが、今回初めてお目にかかる「ザ・主食・オブ・チベタン」ツァンパだった。日本で言えばはったい粉みたいなもので、そのまま食べると粉っぽさばかりが感じられる。そこで、現地で行われるように、バター茶を混ぜて練りながら食べてみると、これがなかなかいける。

そんなマニアック?なことをやっているのを見た知人(女子)が、

「きゃーーー!!

ツァンパをバター茶でコネコネするのが夢だったんですよ♪」

――ここにもマニアが一人(-_-;

「ザ・主食・オブ・チベタン」ツァンパ |

バター茶でこねたツァンパ |

ところがこのツァンパ、ゴルフボール1個分ぐらいの大きさだけでも満腹感がかなりくる。少量で満腹になるのは省エネ的でいいのかもしれないが、他の料理ももっと味わいたい今回の食事会ではちょっと障害になってしまった。

チベット風赤飯追加!

料理はたっぷりと出され、8時前ぐらいになると皆さん満腹気味。

そこへ・・・

「チベット風赤飯(チベット名失念デシー*)炊けましたよ! 皆さんどんどん食べてください!」

――いえ、お気持ちは嬉しいですが、もうお腹いっぱいです・・・

ということで、おにぎりにしてお持ち帰りとなった。

料理は勿論美味しかったが、それより何より、もてなしてくれたチベット人の皆さんの心遣いが嬉しかった。

「彼らをこれからも支援していきたい」

そんな気持ちを新たにさせられた、心の温まる食事会だった。

*ヌーhiron様、ツァンパコネコネまにあ様、情報ありがとうございました!

明けましておめでとうございます。

ってこの時期に何を言うか?という声が聞こえてきそうだが・・・。

最初に断わっておくが、旧暦の正月だからではない。中国で暮らしていた数年前ならまだしも、今や旧暦の正月を祝う理由は完全に無くなった。

では、なぜ「明けましておめでとう」なのかというと・・・

本日はチベット暦の正月=ロサル(Losar)なのである☆

チベットが、そしてチベットの人々が、新しい年を迎えたわけだ。

チベットの新しい1年は、どのようなものになるか――チベットは相変わらず難しい状況に置かれているが、ほんの少しでも、いやできれば劇的に、昨年よりもいい1年になってほしいと願うばかりである。

ところが・・・

冒頭でも書いたが、今年はたまたまロサルが旧暦の正月=春節と重なってしまった。それをいいことに、中国共産党お抱え報道機関は、チベット人が春節を祝っているかのように見せる記事を躍起になって報道している。

例:http://japanese.cri.cn/881/2010/02/12/144s154727.htm

チベット文化と中国文化は全く別ものなのだし、今年ロサルと春節が同日になったのはあくまで偶然なのだから、リンクさせるのはやめていただきたい。

チベットの人々が祝うのは、あくまでロサルであり、春節ではないのだから。

さて、年明け早々、ビッグイベントが開催される。

ダライ・ラマ法皇とオバマ米大統領の会談だ。

チベットのリーダーとアメリカのリーダーとの会談、ということ以外に、この会談はもう一つ、重要な意味がある。

ダライ・ラマ法王は1989年の、オバマ大統領は2009年の、ともにノーベル平和賞受賞者であるという点だ。

ちょうど20年の時を経て同じ平和賞を受賞した者同士の会談ということで、このイベントは単に世界に影響力を持つリーダー同士の会談、ということにとどまらず、平和イベントとしての会談たり得ることが期待される。

案の定、中国共産党が横やりを展開しているが、これに屈することなく、実りある会談を実現させてほしい。

チベットに平和を!

世界に平和を!

<ロサルの歌>

歌うはあのTechungさんです!

いや、終わったんだしもうええやろ。

さっさと撤去しろよ。

※1月20日、同じ場所に来たところ撤去されていました。

(東京メトロ半蔵門線渋谷駅にて携帯電話で撮影)

さて、「聖地チベット展」参観後の懇親会。時間ぎりぎりで到着してみたら私たちが最後だった。

「あれ? 人数増えてる?」

と、よく見たら、赤い袈裟を着たお坊さんたちが加わっていた。そう言えば展覧会会場で、口を何かでふさぎながら(なぜ口をふさいでいたかということについてはこちらの記事をご参照ください)参観していたお姿をお見かけした。

「ブータンの一番大きなお寺のお坊さんだそうですよ」

と、今回の主催者が言う。会場で見た時はチベット人かと思ったが、ブータン人だったか。ブータンの方とお会いするのはこれが初めてのことだった。

お坊さんたちは食事が終わったらすぐに引き揚げたが、私たちは食後が本番だ。「聖地チベット展」の感想を話し合う。

今回参加してくださったチベット人は、

・Around 30?の男性。インド・ダラムサラの亡命社会出身。

・Around 20の女性。中国支配下の“チベット自治区”出身。

の2人。チベット人以外にも、チベットを知り尽くした作家・渡辺一枝さんらが参加された。

男性の方は2度目の参観だったが、2度目となる今回は前回にも増して時間をかけたという(それより遅れた私たちって、一体・・・)。

彼の感想は

「悔しい、悲しい」

ということだった。

まず、このブログでも既に何度か書いてきたことだが、仏様が丸裸で展示されていたことが悲しかったという。

それ以外にも、

「仏像があるのに、お坊さんがいなかった」

「並べ方がめちゃめちゃだった」

「展示の冒頭がソンツェン・ガムポのことから始まっていたけれど、チベットはいきなりソンツェン・ガムポから始まったのではない。チベットの歴史も仏教も、ソンツェン・ガムポより前からあったのです」

「中国からお妃を迎えたソンツェン・ガムポを最初にもってくることで、中国と結び付けたかったのでしょうね」(一枝さん)

などと、悔しさをにじませながら語ってくれた。

女の子の方は、日本に来た経緯について話題が集中しがちだったが、その中で誰かが、

「今回見た仏像の中で、本土で見たことがあるものってありましたか?」

と彼女に尋ねた。彼女は「うーん・・・」と首をかしげる。と、一枝さんがこう言った。

「仏像の前に立ったことがあったとしても、見ていないかもね。チベットでは仏様の顔をまじまじと見たりしないから」

――そう。

そこも「聖地チベット展」の問題の一つなのだ。

日本でも仏教徒なら仏様の前では手を合わせて頭を下げるが、チベットでは仏様のお顔を見ることすら避けるのである。

然るに、この展覧会では、展示する方は仏様を美術品としてしか扱わず、見る方もそれにまんまとはまって、仏様を展示品として、好奇の対象としてまじまじとガン見してしまう。そこにはやはり、信仰の対象に対する敬意が欠如してしまっている。

チベット展に対する印象のほか、亡命社会で育ったチベット人と中国支配下のチベット本土で育ったチベット人との微妙な差も感じられた。

例えば、

「こんな会に参加して大丈夫?」

「日本にも中国の公安が少なからず紛れ込んでいるようだけど、怖くない?」

と聞かれた本土出身の女の子は

「怖いです」

と認める。試しに私は、亡命社会出身の男性に「あなたはどうですか?」と振ってみたが、

「そういうことは全然ないです」

との答えだった。

思えば、私の知り合いのチベット人は、これまでほとんどが亡命社会出身者で、本土出身のチベット人と話したことは殆ど無かった。

今後は本土出身のチベット人と知り合いになることもあるだろうが、そうした微妙な差を考えつつ接する必要があるかもしれない。

同展に対するチベットの方の考え方を聞くことができたのも貴重だったが、今回は「チベットの方との親交」そのものが大きな収穫だった。男性の方とは既知の仲であるが、これまでよりも何倍も彼を「チベット人として」感じることができた。

そして、一番強く感じたことは、

「チベット人の方に心が向いていないチベット支援などあり得ない。自己満足だけでやっているのならそんなものはチベット支援ではない」

ということの再認識だった。至極当たり前のことだが、一番大切なことである。

自分がチベット支援をする上での大きな指標を確認できた思いだった。

チベット人と共に・・・

チベットと共に・・・

チベット人やチベット支援者を中心に大ひんしゅくを買った「聖地チベット展」がこの日、やっと最終日を迎えた。チベットサポート仲間の知人に誘われたこともあり、私は同展最終日をチベット人と参観する企画に参加した。

混雑はイベント最終日の常である。私が参加した企画は混雑のピークを避けるため?に午前10時という割と早い時間の集合で始まったが、それでも入り口には既に行列ができていて、中に入るまでに10分ほどかかった。午後はどのくらい混雑したやら・・・。

10人以上で入場したが、中に入ると人波の中、案の定バラバラに。私は上記の知人とペアでWツッコミ体制にて参観する。

会場内ではチベットの方とご一緒できなかったのが残念。

ツッコミ入れつつの参観は前にもやったことがあり、知人も既に何回か参観していたのでツッコミどころは分かっており、人の多さもあって少しばかり端折りながらの参観になってしまったが、今回も新たなツッコミどころ(ということは、前回気づかなかった、見落としていた、気に留めていなかったということですね・・・)が出るわ出るわ。

「『中国、インド、ネパールの影響』とか書かれていますけど、中国系の仏像って展示されてないですよね」

「あ、この間来たときに音声ガイドを借りて聞いたら、『実は(この展覧会では)中国の仏像はとても少ないです』って白状していました(笑)」

(その他、知人は音声ガイドについて『何か』『どこか』という曖昧な言い方や、やたらと過去形が使われていたことにツッコミを入れていた)

「よく見ると――この仏様の顔、厚化粧で胴体と色がアンバランスですね」

(これに関しては、『チベット仏教ではお坊さんが仏像に寄進された金粉を上から塗っていく習慣があるが、塗るのは着衣が無く露わになっている顔だけなのでこうなった』との説明が後の懇談会であった。ちなみに、以前にも書いたがチベット仏教では仏像に衣服を着せるのが正しい安置のし方であり、丸裸のままという同展の展示方法はチベット仏教の伝統に反する神仏への侮辱である)

「おっぱい丸出しだし、お腹丸出しだし・・・」

(上記参照)

「“チベット仏教”ではなく“チベット密教”とばかり表現しているのも気になりますね。チベット仏教は顕密両面の要素があるのに、これでは来館者に『チベット仏教=密教』っていう誤解を植え付けてしまいませんかね」

(ついでに言うと『父母仏』=男尊(父)と女尊(母)が抱き合って何かをしている=がやたら強調されているように思われたのも気になった)

(十一面千手千眼観音菩薩立像を裏から見ながら)

「こうやって裏側から仏様を見るなんて、本来あり得ないですよね」

「しかも木のつっかい棒で支えられていますし・・・」

そして例の「盗作地図」の前でほぼ前回同様のツッコミを入れた後、2階へ。

「元・明・清の往来」の部分では、またまた前回同様のツッコミを入れたほか、新たなツッコミ(=うかつにも前回スルーしてしまっていた)が!

「ハ?? 何これ? 『明代の永楽帝はチベット仏教の各宗派を並立させて均衡を保たせる政策をとった』って!?」

「そう!!」

あたかも明国がチベットをコントロールしていたかのような書き方だが、逆に永楽帝はモンゴルが実現していたような特定の宗派との結びつきを得られず、チベットに影響力を及ぼせていなかった、というのが真相では?

唯一2人してはしゃいだのが、チベット医学のタンカ「四部医典タンカ・樹木比喩図」の部分。というのも、前日チベット芸術フォーラムの講演会で長野のチベット医・小川康氏がこのタンカについて実に面白く、興味深いお話があったのだ(但し、私はスタッフとして写真撮影に集中していて断片的にしかお話を理解できずにいた)。

「でも、こういうチベット医学が亜流のようにしか説明されていないのは問題ですよね」(知人)

同感・・・

最後に、前回は見なかったビデオ上演を鑑賞。知人がある話を聞いていて、それってどこだ?2人して目を皿にしていたが・・・

「あ、ここ!!」

ポタラ宮内部の映像が流れる中、そこにダライ・ラマ14世猊下のお写真が!!

現在、中国共産党の占拠下に置かれているチベット本国では法皇様のお写真は所持すら禁止されている。それが映っているということは相当古いフィルムである――いや、ツッコミどころはそこではない。当展覧会がひたすらタブーとしていたダライ・ラマ14世猊下のお顔が思わぬところで出てしまっているあたり、主催者側もおマヌケである。

ようやく全て見終わり、物販エリアへ。しかし、ここではもうツッコミをする余裕が無くなってきた。余りの人の多さに気分が悪くなってきたのだ(いや、気分が悪くなった原因は人の多さ以外にもあったに違いない)。人いきれからくる暑苦しさもあるが、それだけだろうか・・・

「酸欠ですか?」

企画参加者の知人(上記の方とは別の人)が言う。

――そうか。

天空の聖地チベットの展示を見ているうちに酸欠・・・

って、

高山病ですか(笑)

(次回に続く)

6回にわたって「聖地チベット展」参観レビューを書いてきたが、ここでまとめを。

第6回の記事でアンケートに書いた内容が、私の率直な感想である。

・信仰の対象としての敬意が払われていない

・展示物があった寺院などがどうなったのか説明されていない

・チベットの現状について一切触れられていない

(1)信仰の対象としての敬意が払われていない

同展を参観した方々のブログには、

「(芸術品として)素晴らしかった」

という声が多く掲載されている。確かに、同展の出品物はどれも一級品であり、心を奪われる美しさがあることは認める。

しかし、繰り返し書いてきたように、丸裸で展示されている、仏様にくさい息がかかってしまうような展示のし方がされているなど、チベット仏教を信仰する者にとっては考えられないやり方で展示されている。

そもそも、当の展覧会を持ち込んだ連中が「宗教はアヘン」という考え方なのだ。こういう風になってしまうのもある意味自然なことか。

この展覧会は、単純に美を鑑賞する、という態度で見ていいものなのか。

それでは足りないだろう。

なぜなら、同展の出品物は信仰の対象だからだ。ほんの少しでも構わない。信仰の心、もしくは神仏を敬う心、あるいは宗教的な関心を持って見る必要があるのではないか。

そうでなければ、信仰心を失った日本人(私もチベット仏教と邂逅するまではその一人だったが)が、この展覧会を持ち込んだ中国当局の罠にまんまとかかってお金を払ってしまった、という図式になりかねない。

(2)展示物があった寺院などがどうなったのか説明されていない

まあ、真実の通りに「人民解放軍はチベットに6000以上あった寺院の99.9%を破壊し、そこにあった仏像・仏具を破壊もしくは略奪していった。ここに展示されているのは、そうした仏像の一部です」なんて書けないわな(笑)。

有難みを感じさせる仏様たちだが、実はそうした侵略・破壊の血に染まっているという風にも言うことができるのである。

(3)チベットの現状について一切触れられていない

これに関しては、連載第6回で

「チベットは中国によって平和的に解放された。ダライ・ラマは悪者である」などと本気で考える者は日本人の中にはいない(真実をきちんと知っているか、チベットことを全く知らないかのいずれか)訳で、この展覧会を日本に持ち込んだ連中の歴史観でこの時代を語れば展覧会も信用を失ってしまう。そこで20世紀後半の歴史には一切触れないでおこうということにした――といったところか。

と書いたとおりである。

危ないのは、上記の「チベットことを全く知らない」方。チベット人とチベット仏教は中国共産党の侵略で虐げられているにもかかわらず、「チベット仏教は中国の統治下で手厚く保護されている」という誤解を植え付けられかねない。

ある方が「思ったほどプロパガンダ色が無くて拍子抜けした」という感想を述べていた。確かに、多くの部分は客観的なことを淡々と述べているように見える。しかし、「語らないことによるプロパガンダ」というのもあり得るのではないだろうか。

最後に、この展覧会は見るべきか見ざるべきか。

見に行きたいという方を無理やり止める権利はありません。見に行きたいのであれば行ってください。但し、行くのであれば上記の観点を心の片隅にでも置いていただければと思う。

展示の最終部分は「チベットの暮らし」。しかし、展示されているのはチャム(チベットのオペラ)の衣装や楽器、装身具といったものばかり。

「おかしいな――ラサのチベット博物館には衣服とか、もっとチベット人の“暮らし”が垣間見えるものがあったはずなのだが・・・」

恐らくは、アートとしてビジュアル的に見栄えのあるものだけを選んできたのではないだろうか。

いずれにせよ、これでは「チベットの芸能・芸術」は垣間見えても、「チベットの暮らし」は全く見えてこない。

さて、参観を終えて出口へ。しっかりと物販に誘導される仕組みになっている。物販の売り子は皆、中国人だ。

物販スペースに入るとすぐに、書籍のコーナーがある。仏教に関するもののほか、地図を盗作(あれは『参考』で済むレベルではない)しておきながら図録の「参考文献」にはその書名が掲載されていない「チベット―全チベット文化圏完全ガイド(旅行人ノート)」もなぜか置かれていた。

「でも、ダライ・ラマ法王に関する本は無いですね」

この件に関しては、物販ばかりではない。展示でも、「ダライ・ラマ」というチベット指導者の名前は「ダライラマ1世坐像」のあたりで使われている以外は一切使われていない。図録の年表には「ダライラマの時代」という時代区分がされているものの、その年表も「ダライラマ14世生まれる(1935)」というよく分からない所で終わっている。

「チベットは中国によって平和的に解放された。ダライ・ラマは悪者である」などと本気で考える者は日本人の中にはいない(真実をきちんと知っているか、チベットことを全く知らないかのいずれか)訳で、この展覧会を日本に持ち込んだ連中の歴史観でこの時代を語れば展覧会も信用を失ってしまう。そこで20世紀後半の歴史には一切触れないでおこうということにした――といったところか。

その他、仏像・仏具などが売られていたが、質の低いものが多い、チベット製ではなく中国製のものが多い、偽物が売られている、などと聞いていたので殆ど見向きもしなかった。

さて、これで参観終了。表に出て、抗議活動をしている顔見知りのチベットサポーターと言葉を交わす。

「アンケート書いてきましたか?」

「え?アンケートありましたっけ?」

「出口にありますよ! 戻って書いてきて下さい」

出口から再入場するのは本来、マナーに欠けた行為だが、やはりここはきちんと意見しないと、と思い、出口の内側に入ってアンケートに記入する。

まず、「この展覧会はどうでしたか?」という質問項目だが

□とても良い □良い □普通 □良くない

なぜか「とても良い」はあって「とても良くない」は無かったので、私は「良くない」の上に「とても」と書き足した上でそこにチェックを入れた。

そして、「感想を具体的に書いてください」との項目には

信仰の対象としての敬意が払われていない

展示物があった寺院などがどうなったのか説明されていない

チベットの現状について一切触れられていない

などと、同展を見て感じたことを率直に書いた。

そして、それを回収箱の中に・・・

いや、それでは面白くない。私は、記入済みの用紙を回収箱の中に入れることはせず、ここを通った人の目に入るように、回収箱の上に置いて会場を後にした。

<新着記事>